【これが答え!】リスニング力を上げるためのポイント4つと効果的な勉強法5選

2025.02.06

update 2025.02.06

英語の勉強を続けているものの、リスニングが伸び悩んでいる人は多いですよね。筆者もかつてはその一人でした。

ドラマを聞き流したり、ネイティブスピーカーと会話をしていても、なかなか英語を聞き取れずに悩みましたが、一度しっかりと原因を見つめ直し、勉強法を改善した結果、ニュースやネイティブスピーカーとの会話を問題なく聞き取れるレベルまでになりました。

英語のリスニングは、ただがむしゃらに英語を聞いていても伸びません。自分に何が足りないのかを分析し、正しい勉強法でトレーニングすることが重要です。そこで本記事では、英語を正確に聞き取るために必要な4つの要素と、リスニング力を確実に向上させる効果的なトレーニングを解説していきたいと思います。

目次

1. 英語を正確に聞き取るために重要な4要素

英語を正確に聞き取るために必要な要素を解説する前に、皆さんに一つ質問です。「リスニング力」とはずばり何だと思いますか。意外とこの質問に答えられない方も多いと思います。

でも実はこれがリスニングの弱点分析に一番必要な視点です。一口に「リスニングができない」といっても、その原因は多岐にわたるからです。単語をそもそも知らなければ音が聞き取れても意味を理解できませんし、逆に単語やフレーズだけ覚えていても、英語の発音の音変化を知らなければその単語として理解できません。

そこで本章ではこの「リスニング力」は何から構成されるのかという視点から、英語を正確に聞き取るために必要な要素を解説していきたいと思います。

1.1 語彙力

まずは英語を理解するにあたって必要なのは語彙力です。

たとえ英語を聞き取ることができても、単語がわからないと理解することが出来ません。例えば以下の英文はどうでしょうか。

英語:Writing is her bread and butter.

日本語:執筆が彼女の生活の糧です。

大体の人が上記の英語を聞き取れると思います。

しかし、文章全体の意味としてはどうでしょうか。bread and butter =「生活の基盤となるもの」という表現を知らないと、文章の意味を理解できません。実際の会話でこの表現が使われたら、このフレーズの意味はなんだろうと考えているうちに、その後の会話を聞き逃してしまいます。

したがって、リスニング力を伸ばすためには語彙力をつけることが必須です。

1.2 英文を即座に理解する力

続いてリスニング力に直結する要素は、英語を即座に理解する力です。

英語の音声や会話を聴いた際に、その意味を瞬時に把握できる能力を指します。これは単に単語やフレーズを理解するだけでなく、文全体や会話の流れをスムーズに把握する力を含んでいます。リスニング力が高いと、英語を聴いた際に情報を迅速に処理し、適切に反応することができます。

この能力を高めるためには、いくつかの要素が重要です。まず、音声認識能力。速くても正確に聞き取れること、特に音の変化に慣れていることが大切です。

次に、先述したように語彙力も重要です。日常的に使われる単語やフレーズを多く知っていると、聴いた内容をすぐに理解できます。また、文脈理解も不可欠で、会話の背景や状況を把握することで、未知の単語や言い回しを予測して理解を深めることができます。

これらの要素を意識した練習を続けることで、英語を即座に理解する力を効果的に向上させることができます。

1.3 英語独特の間

ご存じの方も多いと思いますが、英語には独特の間(スペース)があります。

日本語でも一般的な文の切れ目や句読点が通常入る箇所などある程度決まっているものもありますが、英語でも①that の後ろや、②What SVの直後などに間がおかれる傾向にあります。

例:I appreciate the fact that —– you took the time to help me with this project.

例: What stands out is —– the team’s dedication to the goal.

上記は一例であり、実際は話し手にもよるところもありますが、この間が空くタイミングで、前文で話されたことを一旦理解し、その後that 以降で話された内容を聞いて理解していくようなイメージで英文を聞くと、文章の中身がより頭に入ってきやすくなります。この独自の間があることを理解するだけでも、リスニングの負荷が軽減されます。

1.4 音声変化

最後に「英語が聞き取れない」の一番大きな要因が音声変化です。

例を挙げると、in a few を ina few(イナフュー)のように発音したり、about it を aboutit(アバウリッ)のように発音します。これはリンキングやリエゾンと呼ばれるネイティブの発音の特徴の一つです。そして、このようなリンキングはたいていの場合、簡単な単語同士で起きています。文字で見てみると、簡単な英語しかないのに、聞いてみると全く知らない単語のように聞こえてしまう、これが英語を見ればわかるのに聞き取れない、という事象が起こる原因なのです。

この音声変化をマスターすることで、ネイティブスピードの英語にもついていくことができるようになります。

2. リスニング力アップに効果的な勉強法5つ

ここまで、英語を正確に聞き取るために必要となる4つの要素についてご紹介しました。

そしてここからは、この4つのポイントをマスターし、効果的にリスニング力を伸ばす方法をお伝えしていきます。

2.1 単語を覚える

単語なんて大学受験で勉強したから大丈夫と思っている方は一度その自信を捨てましょう!

大学受験用の単語だけではビジネスシーンに対応できません。アカデミック英語から離れ、ビジネスシーンでよく使われる語彙を中心に強化していく必要があります。

ビジネス英単語やフレーズに絞った単語帳はたくさんありますので、自分に合う参考書を見つけ、1冊をマスターできるように繰り返し見るのも手です。どれを使ったらよいかわからないという方は、下記も参考にしてみてください。

ビジネスで1番よく使う英単語 最重要1000語

著者:成重寿

出版社:ジェイ・リサーチ出版

発売日:2016/5/26

英会話フレーズ大特訓 ビジネス編

著者:Michy里中 (著), 植田 一三 (監修)

出版社:ジェイ・リサーチ出版

発売日:2012/6/26

また、単語帳での学習ももちろん良いですが、色々な分野の記事やドラマなどで英単語に触れることも効果的です。

実際のビジネスシーンでネイティブスピーカーと話すと、単語集にはない単語を使うスピーカーがいたり、所見ではわからない俗語的なフレーズを使うスピーカーもいるでしょう。

ビジネス英単語・フレーズを正攻法で学んでいくのはもちろん、自然なネイティブスピーカーの会話にも目や耳を慣らすようにして、自然で洗練された語彙を獲得していくことに努めましょう。

2.2 速読力を鍛える

語彙に続いて強化してほしいのが「速読力」です。

英語を勉強している方であれば、一度は聞いたことがあるかもしれません。「速読力」というのは、一言でいうと英語の文章を読んで、瞬時に理解することを指します。会議や英語で交渉をする場面などでは、英語を聞いて瞬時に理解することが求められるので、この「速読力」を鍛えることによって相乗効果的にリスニング力が伸びていきます。

ただ、とにかく早く読めば良いというものでありません。大切なのは、意味を理解しながら読むことです。

確実に「速読力」を鍛えるためには、下記の方法でトレーニングを行いましょう。

①教材を選ぶ

速読に特化した教材を選びましょう。また、TOEICや大学入試のための「速読参考書」ではなく、あくまで一般的なトピックや、ビジネストピックに絞ったものであることが望ましいです。

自分が続けられそうな分量、内容のテキストを見つけ、その1冊を完璧にするようにしましょう。

例えば、下記のような参考書は速読力を鍛えるのにおすすめです。

毎日の英速読 頭の中に「英文読解の回路」をつくる

著者:James M. Vardaman (著), 神崎 正哉 (著)

出版社:朝日新聞出版

発売日:2014/6/20

②WPMを図る

いざ速読のトレーニングに臨む際に行ってほしいのが、WPMを測ることです。

WPMとは、Words Per Minuteの頭文字を取ったもので、日本語に訳すと「1分あたりに読める単語数」です。例えば1分間に100単語読めた場合のwpmは100wpmでとなります。英語ネイティブの WPMがだいたい200-250と言われているので、150は目指したいところです。

内容を理解しつつWPMの数値をあげられるように、毎回読むのにかかった時間を測りながら、トレーニングを行うようにしましょう。

③問題を解く

速読用の教材を選べば多くの場合内容確認のための問題がいくつかついているかと思いますが、速読を行った後に重要なのが、ちゃんと理解できていたのかどうかを確認することです。

速読は、とにかく早く読めばよいというものでもありません。読んだあとに内容が全く頭に残っていなかったり、文章の核となる主張や意見を理解できていなければ、全く意味がありません。

ペースを測りながら文章を読み終えた後は、必ず文章の内容を理解できているかを確認するようにしましょう。

④語彙や表現を確認する

内容理解の確認をしたあとに行ってほしいのが、文章内にある、知らなかった語彙や表現を確認することです。単純に初めて見た単語を調べるのはもちろん、知っている単語の知らなかった使い方や、初めて知った熟語などがあればそれもメモしておきましょう。

これはリーディングにもリスニングにも共通して言えることですが、持っているボキャブラリーが少ないと、英語の処理能力はかなり低くなります。速読の練習をしながら、都度知らなかった単語を調べて覚えることで、語彙力が上がり、読むスピードも早くなります。

⑤①~④を繰り返す

最後に、①~④までの流れを一通り行ったあとは、別の文章を使い速読のトレーニングを続けていきましょう。英語力の向上には、練習の積み重ねが非常に重要です。この速読の手順を繰り返すことによって、WPMも増え、リーディングの精度も向上します。この速読力を伸ばすことによって、リスニングでの情報の処理能力も伸びていきますので、是非実践してみてください。

2.3 英語の音声変化を理解する

英語の「音声変化」の理解度をあげることもリスニング力を上げるために必要なステップの一つです。

よく「英語が速すぎて聞き取れない」「文字で見ればわかるのにそう聞こえない」といったリスニングの悩みをあげる方も多いですが、これはどちらも、この「音声変化」に慣れていないことが原因です。

ネイティブスピーカーは、重要でない語句を弱く発音したり、前置詞や冠詞をつなげて発音しています。したがって、音が縮まってとても早く聞こえたり、知っている単語でも発音が微妙に変化していたりします。

例えば、in a fewはina few(イナフュー)、about itをaboutit(アバウリッ)となったりします。これはリンキングやリエゾンと呼ばれるネイティブの発音の特徴の一つです。

このようなリンキングは、簡単な単語同士で起きていることも多いです。よって「文字で見てみると、簡単な英語しかないのに、聞いてみると全く知らない単語のように聞こえる」という現象が起きてしまいます。

相手の言っていることがうまく聞き取れないという場合には、まず英語の音声変化にはどのようなものがあるかを調べ、そのパターンを覚えておきましょう。大きく①連結(リンキング)、②脱落、③同化、④はじき音、⑤弱形などがあります。

音声変化のパターンをある程度掴んだら、英語の音声変化に耳を慣らす練習をしましょう。ネイティブスピーカーの発音をまねることが一番の近道です。YouTubeで好きなアーティストの歌を歌ったり、ドラマの好きなフレーズをまねたりして、ネイティブスピーカーの英語に触れる機会を増やすことで、徐々に英語の音声変化の解像度が上がっていきます。

2.4 ディクテーション

続いてここからは、リスニング力を上げるために取り組むべきトレーニングを具体的にご紹介します。

まず一つめはディクテーション。ディクテーションは聞こえてきた英語を書きとるというトレーニング方法で、自分のリスニング力の弱点を可視化することができます。「リスニングができない」ではなく、どこが聞き取れていて聞き取れていないのか、具体的に自分の課題を見つけることができるためおすすめです。

ディクテーションに実際に取り組んでみると、おそらく次の二つのどちらかに課題が分類できるはずです。一つは、「そもそもなんて言っているかわからない(=音が掴めていない)」、もう一つは「個別の発音は聞き取れるのに、全体の意味が掴めない」というパターンです。

前者の場合は単に英語の音声変化や発音に慣れていないことが原因として挙げられます。そして後者の場合は、単語の知識が足りず、聞こえた内容を意味として理解できないことが原因です。これに繰り返し取り組むことで、自分のリスニング力を常に可視化することができます。

ただディクテーションは長すぎるとそれだけで疲れてしまうので、大体30秒から40秒程度の長さの音声をおすすめします。教材はインターネット上で、無料で閲覧できるものが様々ありますが、中でもCNN English expreessはディクテーション用教材が付属でついているのでおすすめです。

2.5 シャドーイング

もう一つ、リスニング力を鍛えるのにおすすめしたいトレーニングは、シャドーイングです。シャドーイングはネイティブの音声を影のように遅れて発音するトレーニング方法です。シャドーイングをすることで、英語の発音を一つ一つ確認することができるので、繰り返し行うことでリスニング力を伸ばすことができます。以下でトレーニング方法を解説します!

①音声を選ぶ

まずは自分のレベルに合った音声教材を選びます。その際、かならずスクリプトが確認できる音声を選ぶようにしましょう。映画やポッドキャストなど、自分が関心のある音源を使うことも一つの手ですが、通常、スピードが速すぎたり、スラングなどが入っていたりするため、できれば英語学習者用に展開されている音声がおすすめです。

②日本語のスクリプトを確認する

シャドーイングは取り組み方を変えることで様々なスキルを伸ばしていくことができますが、この記事でおすすめしたいのは「シャドーイング前に内容をしっかりと理解する」という取り組み方です。

「意味はよくわからないけど、とりあえず音だけ真似してみよう」と思ってぶっつけ本番でシャドーイングをしても、意味が分からない単語が登場したり、文脈が理解できていないと正しくシャドーイングができず効果が落ちてしまいます。

最初に日本語で意味を理解することで、音声に集中することができ、効果の高いシャドーイングを実践できます。

③音読をする

日本語で意味を理解したらシャドーイング!ではなく、もう1ステップ、音読に取り組んでみましょう。初めて見た英語をまず自分なりに読んでみます。音読してみると「この部分はちょっと口が回らない」とか「ここの音は繋がって発音される」といった目で見るだけでは気づけないポイントが多々あることが分かります。

このように音読をしてみることによって、シャドーイングをよりスムーズに行えるようになります。

④シャドーイングをする

音声を再生しながら、発音やイントネーション、リズムを意識して音声の直後に続いて発話します。

シャドーイングでありがちな落とし穴は「ついていくことに必死で音声をほとんど聞いていない」ということ。聞いている音声のスピードについていこうと必死なあまり、発音が崩れてしまい、結局ただ早口で英語を話しているだけになってしまうことが多いです。

シャドーイングで重要なのはスピーカーの発音を集中してよく聞き完全に真似ること。そうすることで単語の正しい発音が身につくだけでなく、前後の文脈も含めて理解することができます。

上記の理由から、ナチュラルスピードでのシャドーイングが難しければ、はじめは速度を落としてシャドーイングをしても十分効果があります。

⑤繰り返し練習

1回だけでは終わらせず、何回も繰り返し練習を行うことも大切です。

シャドーイング後に、試しにスクリプトなしでもう一度音声を聞いてみてください。内容の理解度がかなり上がっているので、一番最初に聞いたときよりもかなり聞き取れるようになってビックリすると思います!

また、シャドーイングは録音をして後から聞きなおしてみることもとても効果的です。最初は録音した自分の声を聞いてみると発音がめちゃくちゃで聞きたくないと思うかもしれませんが、理解できずうまく発音できていない箇所が鮮明になります。

3. リスニング力アップに効果あり?と言われている勉強法の本当の効果

ここまで、リスニング力をあげるために意識したいポイントと、おすすめの勉強方法について解説してきました。

ただ、リスニング力を上げる方法は本記事でご紹介したものだけではありません。紹介したトレーニングは一例になりますので、まずは自分で一つずつ試してみて、自分に合っているかつ続けやすいものを見つけましょう。

しかし、英語学習法の中には間違った説も残念ながら存在します。巷で「英語を聞き流すだけで英語力が伸びる」、「洋画を観るだけで英語が聞こえるようになる」といった意見を聞いたことがある方もいるかと思いますが、ここで断言します。それだけでは英語力が伸びません。

そこで本章では、このリスニング力を上げるトレーニングの迷信をいくつか取り上げ、順にその信ぴょう性について解説していきます。

3.1 「ニュースを聞き流していれば英語が聞けるようになる」は嘘

リスニング力を伸ばす方法の一つとして「ニュースの聞き流し」がよく取り上げられますが、実はここには落とし穴があります。

例えば、TOEIC 600点 レベルの人がCNNのようなニュース音声をただ聞き流すだけだと、ほとんどの場合音を拾うことができず、ただ時間を無駄にしてしまいます。ニュース英語が語彙の観点からも、読み上げるスピードの観点からも、初級~中級者の方には適していません。日常会話やビジネス会話以上に単語力をつける必要が出てきますし、そもそも母国語でのニュースも、映像なしでただ聞き流すだけでは何の話をしているのか理解でいない場面も往々にしてあるかと思います。

まずは基礎的なリスニング力をつけ、例えばTOEICのリスニングで満点を取れるレベルほどになれば、ニュース英語を聞くのも効果があるかもしれません。

ニュース英語を毎日聞いているのに、全然英語が聞けるようにならないと悩んでいる方は、今一度難易度を見直すようにしましょう。

3.2 「洋画やドラマを見れば英語が聞けるようになる」は嘘

英語学習の一番手軽な方法として、洋画を見たり、海外のドラマを見たりする方がいます。もちろん、それ自体は悪いことではありませんし、少なくとも英語に触れているという時点では何もしないよりはましです。

ただ、日本語字幕で楽しく映画を観るだけではリスニング力は伸びません。「勉強をした気」になってしまいがちですが、実はかなり非効率的な学習方法です。

映画やドラマには、かなり多くのスラングが登場します。加えて、文法的に正しくない、もしくは完全な文でない英語を、登場人物が話すことも多くあります。

映画やドラマで英語に触れるのは確かに楽しいですが、もししっかりとリスニング力を伸ばしたいと考えているのであれば、英語のスクリプトと音声教材を用意して、シャドーイングやディクテーションに臨むようにしましょう。

もしどうしても英語で映画を観たいという場合には、アニメーション映画をお薦めします。アニメーション映画は、通常の映像に比べてキャラクターの動きがわかりやすく、内容を理解しやすいです。日本語字幕を付ける→英語字幕を付ける→字幕なしで見るというように段階的に難易度を調整してみましょう。

3.3 「オンライン英会話だけ受けていれば英語が聞けるようになる」は嘘

ニュースの聞き流しや洋画・ドラマ鑑賞に比べると、確かにオンライン英会話は英語力を上げるのに一定の効果があります。きちんと英会話スクールのテストを受け、本人のレベルに合わせた教材をもとにレッスンが進むので、効率的に英語を学ぶことができます。

ただここでオンライン英会話に通っただけで英語を聞き取れるようになるというのは誤解です。それだけでは足りません。オンライン英会話中に聞き取れない単語やフレーズが出て来ているのにそのままにしてしまうと、その音は一生聞けるようにはなりません。オンライン英会話で英語の耳を慣らし、アウトプットの機会をたくさん設けつつ、確実にリスニング力を上げるにはシャドーイングなどの補助的な学習が必要になってきます。

4. 筆者が実際に取り組んで効果があったリスニング勉強法

ここまで、リスニング力をあげるためにできることを様々解説してきましたが、最後に、筆者が実際に取り組んで効果を感じた学習法をご紹介します。

4.1 1カ月毎日リスニングを勉強する時間を作る「30日チャレンジ」

リスニング力を伸ばすために何があっても30日間学習を続ける「30日チャレンジ」という目標を立てました。

筆者がリスニング力を伸ばすにあたってまず最初に考えたのは、具体的な学習方法や教材ではなく、目標を決めることでした。(余談ですが、当時筆者はオーストラリアの大学院に留学するためにリスニング力を伸ばす必要があるという背景がありました。)

読者の皆様もご経験があるかと思いますが、英語の学習はとにかく「続かない」。筆者にもこれまでも単語帳一冊仕上げるぞと意気込んで、最終的に本棚でほこりをかぶってしまっている単語帳がいくつもあります。

そこで(留学直前という差し迫った状況もありますが)今回は立てた計画は絶対にやりきるということを第一優先に考えていたところ、昔TEDで見た「30日チャレンジ」という動画を思い出し、この目標を立てました。

(ご興味がある方は下記よりご覧ください。)

ポイントとしては「とにかく5分でも1分でもいいので、学習を全くしない日を作らない」ということ、そして「毎日同じことを繰り返して取り組む」ということです。

具体的なことは後述しますが、30日チャレンジに取り組むと、リスニングに対する意識が大きく変わり、結果としてリスニング力が劇的に向上します。

4.2 ディクテーション30日チャレンジで細部を聞き取る意識がついた

ディクテーションを30日間毎日続けると、英文の細部までしっかりと聞き取ろうとする意識が付きます。

筆者は紙とボールペンを使って文字通り聞こえた英語を書き起こしていたのですが、書き起こした英文とスクリプトを比べてみると、三単現のs、所有格のs、現在完了形の省略形、前置詞、助動詞など強く読まれない単語をことごとく聞き落としていることがはっきりと分かりました。

書き起こすことによって、自分が聞き取れていなかった箇所がはっきりと見える。これがディクテーションに取り組む何よりのメリットです。聞き取れていなかった箇所、聞き違いをしていた箇所を目で確認することで、「次は細部まで聞き取ろう」という意識が確実に身についてきます。

このようにディクテーションに取り組むことによってリスニングに対する意識が変わってきますが、ここでもう一つ重要なのが「毎日取り組む」ということです。

ディクテーションをして答え合わせをした瞬間は「次回は●●に気を付けよう」と意識できるのですが、次にディクテーションに取り組むのが3日後になると、せっかく意識できていたことをすっかり忘れてしまいます。

英語に限らず、上達のステップには「最初は意識しないとできないことも繰り返していると無意識にできるようになる」という感覚があります。筆者もディクテーションを30日続けることで、これまで漠然と右から左に聞き流していた英文が、無意識に細部までしっかりと聞き取るようになり、結果的にリスニング力が大きく向上した実感を持てました。

4.3 シャドーイング30日チャレンジでネイティブスピードについていけるようになった

ディクテーション30日チャレンジの後は、シャドーイング30日チャレンジに取り組み、その結果、ネイティブスピードでの聞き取りに自信が持てるようになりました。

シャドーイングに関しても、ディクテーションと同じく、たとえ1分でもいいので毎日シャドーイングに取り組む、そして、こちらもディクテーションと同じく、前日に意識したことを思い出しながらシャドーイングに取り組みました。

筆者の場合、シャドーイングを始めて数日でネイティブの話すスピードについていけないことが課題だと分かりました。そこで、最初は0.7倍速で聞き、内容が頭に入ったら1.0倍速で聞く、という段階的に負荷を調節する方法でシャドーイングを続けていったところ、30日後には初日とは比べ物にならないくらい、速いスピードも聞き取れるようになっていました。

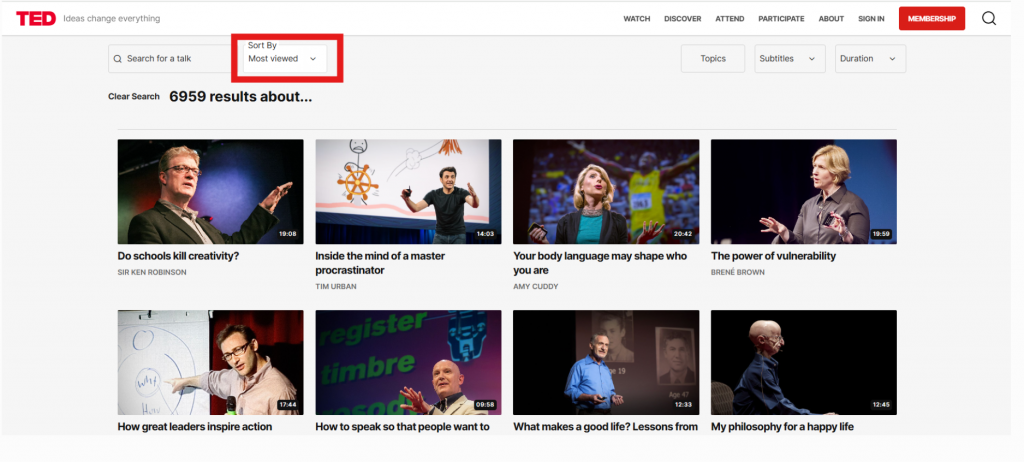

具体的には、シャドーイングはTEDを教材にしました。TEDは様々なところでいい教材として取り上げられますが、個人的には動画選びが重要でありながら、面倒に感じました。動画の数が多く、トピックも多岐にわたるため、全く畑違いの内容の動画を見てしまうと、内容が全く分からずストレスが溜まってしまいます。また動画選びに時間をかけすぎてしまうのも本末転倒です。

筆者のおすすめはMost Viewed(視聴回数が多い)順にソートして、一番上から一つずつ取り組むことです。視聴回数が多い動画は、専門的すぎず、何より興味深い内容のため、モチベーションの維持にも効果的です。

4.4 フレーズを覚えることで、ドラマを字幕なしでも見れるようになった

海外ドラマが好きな方は多いと思いますが、筆者もその一人です。

これは私の実体験なのですが、最初は字幕なしでドラマを観ても、ほとんど理解できていませんでした。なんとなく単語は聞こえるけど、全く理解できない状態が続いていました。

そこで、ただドラマを見るのではなく、英会話フレーズに特化したサイトに載っているフレーズをひたすら口に出して練習していました。

当時オーストラリアに住んでいたので、実際にネイティブと会話をする際に、「この使い方合っている?」と都度確認してフレーズの定着を図っていました。以下にURLを載せたので、是非ご参考にしてみてください。

URL:https://native-phrase-blog.com/page/2/

そしてある時、一度学んだことがあるフレーズをたまたまドラマの主人公が言った時に、「あっ、そういえばこれさっき習ったな」とふと思い、「逆にフレーズを全部覚えてしまえば、字幕なしでも理解できるじゃないか」と気づきました。それからフレーズを集中して学び続け、その結果ドラマを字幕なしで観て理解できるようになりました。

もちろん、話し手の英語の癖やそもそも話すのが早すぎて聞こえない時もありますが、フレーズを学ぶことによって英語の理解度はグッと伸びることは間違いないので、みなさんもフレーズの学習にはぜひ力を入れてみてください。

まとめ

ここまでお読みいただきありがとうございました!いかがでしたでしょうか。

リスニング力は一朝一夕には伸びません。大切なのは自分に合ったやり方を見つけ、それを継続することです。本記事で学習方法の道筋をご紹介しましたので、ぜひ実際に自分でこれらのトレーニングに挑戦してみてください!

Writer

One Month Program

グローバルで活躍できる人材のための英語情報を発信します。

ビジネスに特化した1か月の超短期集中英語プログラム

https://www.ten-nine.co.jp/onemonthprogram/

運営会社:【通訳・翻訳・英語教育】テンナイン・コミュニケーション

https://www.ten-nine.co.jp/